{Toutes les illustrations © Marguerite Martin}

{ 1- Paul Robert, mon père, a rendu son dernier souffle le dimanche 7 septembre 2025 à l’hôpital Grange-Blanche, en début de soirée. Il avait 86 ans.

Deux mois avant sa disparition, à la suite d’une intervention à risque qui, au lieu de l’emporter, l’avait ramené sur nos rivages et considérablement soulagé, ce champion hors-catégorie de la réserve, ce multimédaillé d’or aux Olympiades de la pudeur, nous avait livré une confidence aussi inattendue que saisissante. Soixante-trois ans plus tôt, plongé dans la précarité terrorisante de la guerre d’Algérie, il avait trouvé l’énergie vitale de se bricoler une petite devise-talisman, une sorte de mantra porte-bonheur qu’il se répétait chaque matin, et qui disait en substance : “Chaque jour qui se lève est un événement.” Depuis, même sur le chemin bien moins périlleux qu’avait suivi sa vie, il ne s’était plus jamais séparé de cette phrase-patte de lapin. Il la conservait, polie comme un caillou familier, dans la poche du quotidien. Je suis sûr qu’au matin de son dernier jour sur Terre, il se l’est encore récitée.

Au soir de ce même dimanche 7 septembre, en sortant de la chambre d’hôpital où Papa reposait, j’ai repensé à sa devise et j’ai décidé de la faire mienne. J’avais l’impression qu’elle m’allait comme un gant. Ce n’est pas que je voulais m’en emparer coûte que coûte, ni me convaincre du bien-fondé de cette réappropriation, ni en convaincre les autres par tous les moyens. C’est simplement que, dans la bouche de mon père, cette simple poignée de mots ne l’avait pas seulement éclairé différemment, lui : elle m’avait aussi permis de comprendre cette joie inaliénable qui, depuis l’enfance, me saisit chaque matin quand je comprends que, pour un jour encore, m’a été accordé le privilège d’être au monde.

En reprenant cette devise à mon compte, j’ai éprouvé de la fierté à l’égard de mon père et, un peu bêtement peut-être, à l’égard de moi-même aussi. Car c’était la première fois que je me sentais digne de reprendre un flambeau qui avait été allumé avant mon arrivée sur Terre, et par quelqu’un qui, au moment de s’en saisir, avait eu des raisons bien plus profondes et cruciales encore que celles qui, longtemps après, m’incitaient à le reprendre. Ce passage de témoin a éveillé en moi une forme d’orgueil pétri de modestie et de doux chagrin. C’était un sentiment doux, oui, et surtout inédit et imprévu. Brillant d’un éclat humble, pas tape-à-l’œil pour un sou, sans aucune valeur sur l’échelle du mérite. Un trophée-surprise, un cadeau de hasard, trouvé fortuitement sur les rayonnages miteux du deuil, dans les parages désolés de la pure perte. }

* * *

{ 2- Trois semaines après le décès de mon père, le lundi 29 septembre, au lever du jour, mon fils unique, si unique, Léonard, s’est ôté la vie chez lui, à 500 mètres de notre domicile, à 500 mètres de là, à 500 mètres de moi.

Au moment même où il était en train de prendre le large, je partageais sur Facebook une bien jolie photo de l’azur lyonnais, des cimes des arbres du square Croix-Paquet et des toits alentours. Au-dessus de cette carte postale qui, non sans provoquer en moi un certain contentement, entendait glorifier l’immuable et fragile beauté du monde, ou quelque chose de cet acabit-là, j’ai ajouté en légende cette devise de mon père qui était devenue la mienne. J’étais loin d’imaginer de quel événement ce jour qui se levait allait être le nom.

Avant de s’en aller ce matin-là, Léonard, lui, a envoyé à ses amis un mot plein d’impuissance, de gentillesse et de douceur. Depuis de trop longs mois, qui semblaient eux-mêmes être les fruits racornis d’un dessèchement intérieur de plusieurs années, chaque jour qui se levait avait, à ses yeux, cessé d’être un événement. Jusqu’au bout du bout, jusqu’à la dernière extrémité, il n’a rien laissé filtrer de son plan d’évasion. Il a continué à être lui-même, le lui-même extérieur que nous connaissions, immense et tendre, souriant, drôle, plein d’esprit, serviable. Souverain et nu. Présent et lumineux pour les autres ; absent, insaisissable et éteint en lui-même, et pour lui-même. Il a quitté les lieux comme on passe d’une pièce à une autre, naturellement, calmement. Un geste comme un autre. Sans effet d’annonce, sans attirer l’attention, sans faire monter l’angoisse autour de lui ni de ce geste. Ne distillant alentour que quelques signes discrets, dont le sens ne devait nous apparaître qu’après coup.

Léonard avait 23 ans.

Vingt-trois ans, c’était aussi l’âge de mon père lorsque, dans cette perspective bouchée qu’était alors l’Algérie, il a fabriqué sa petite devise de bric et de broc – le bric de la peur, le broc de l’espoir.

Dans sa lettre d’adieu à ses amis, Léonard, lui, a tiré sa révérence en traçant ces ultimes mots, témoignant à leur égard d’une attention confondante : “Passez une bonne vie.”

Entre “Chaque jour qui se lève est un événement” et “Passez une bonne vie”, entre la formule magique à usage intime, inventée au-dedans de soi pour sauvegarder le vivant, et la formule d’adieu sereine et sans regrets adressée aux autres, entre ces deux phrases aux motivations apparemment contradictoires mais qui semblent en vérité être les deux faces d’une même pièce, entre ces mots écrits à 63 ans de distance par deux jeunes hommes de 23 ans que les liens du sang et un nébuleux destin familial allaient unir, quelque chose fait écho, qui fait aussi vertige. Mais la résonance est si puissante et si confuse qu’après la disparition de Léonard, je n’ai pas été fichu d’en faire quoi que ce soit. Je suis resté là, pantelant et empêtré, avec sur les bras cette devise de seconde main, cette devise d’occasion héritée de mon père, que je savais toujours aussi belle, mais à laquelle je peinais soudain à redonner l’éclat et le rayonnement que je lui avais prêté avant le 29 septembre.

(J’ajoute ceci : j’ai beau eu me creuser la mémoire, la remuer en tous sens, je n’y ai pas trouvé la moindre trace de devise ou de phrase-clé que j’aurais pu écrire ou prononcer, moi, à l’âge de 23 ans. Sur la ligne qui va de mon père à mon fils, je suis un chaînon intermédiaire vacant, un maillon muet. Je suis celui qui, contrairement à ce qu’a pu lui laisser croire son aisance supposée avec les mots, était en vérité voué à recevoir des messages en premier lieu ; et qui aurait sans doute dû mieux s’attacher à les entendre, plutôt que de s’octroyer la si grisante liberté d’en émettre lui-même tant et tant.) }

* * *

PAPA ⮂ MOI ⮂ LÉONARD

{ 3- Il y a quatre mois, ce schéma-là, cette structure-là, aussi élémentaire et limpide qu’un circuit électrique à trois interrupteurs, qu’une molécule ternaire ou que les trois étoiles indéboulonnables de la Ceinture d’Orion, tenait encore, tournait encore. Ça roulait, comme on dit. Vu l’état de santé de Papa, ça tremblait, bien sûr, et pas qu’un peu ; mais disons que ça vibrait encore, et que ça continuerait à coup sûr de vibrer, même si la mort devait l’éloigner de nous.

En l’espace de trois semaines, notre petit attelage à trois a sauté sur une mine à double détente, et il a volé en éclats.

Peu après la disparition de Papa, une de mes sages connaissances m’a dit : “Richard, vous voilà désormais en première ligne.”

Au moment de recevoir cette phrase, sous son impact, j’ai d’abord vacillé. Elle me semblait taillée un peu trop large pour moi ; et elle était trop solennelle à mon goût pour que je la trouve juste. Mais devant l’évidence qu’elle énonçait, et qu’il aurait été vain d’esquiver, je me suis immédiatement ressaisi. Je ne l’ai pas seulement accueillie : je l’ai investie, comme s’il s’agissait d’une charge à assumer. Comme si la vie, tout en procédant sur mon dos à l’un de ses légendaires abus d’autorité, m’accordait en contrepartie l’honneur d’une nomination à un poste à très haute responsabilité. J’étais promu “chef de cabinet du Ministère de la Première Ligne”, ou un truc de ce genre. Évaluant la gravité de la situation avec une lucidité et une noblesse qui n’étaient pas loin de m’émouvoir moi-même, j’acceptais ma mission et endossais le costume en bombant le torse, tandis que, dans ma tête passablement étourdie par l’esprit de sérieux, claironnaient en se réverbérant au lointain des formules édifiantes comme “la fonction fait l’homme”.

Quelques jours après, en s’effaçant lui-même, Léonard a aussi effacé tout ce qu’il restait de cette fameuse ligne. D’un geste calme et précis, il a envoyé balader la noble lucidité, l’esprit de sérieux, les coups de clairon au lointain. Il a nettoyé l’horizon de toutes les billevesées monumentales et rassurantes qui l’encombraient. Et le mot “responsabilité” a soudain pris une autre dimension, une autre coloration, infiniment plus sombre et acide : il a retenti comme un acte d’accusation, et même de condamnation, et il m’a explosé à la gueule, éparpillant façon puzzle la fausse humilité dont je l’avais emplie après le décès de mon père, et lors de ma pompeuse prise de fonction au sein du Ministère de la Première Ligne.

J’ai ramassé et recollé tant bien que mal les morceaux de ma gueule en vrac.

Sous mes pieds, il n’y avait plus de ligne.

Ni première, ni dernière. Ni devant, ni derrière.

Coupée, la ligne. Fermée, la ligne.

Il n’y avait plus qu’un point.

Point final ? Point du jour ? Va savoir – qui le peut.

Ce point, c’était moi.

J’étais là pour terminer un travail, ou pour refermer un récit.

Restait à savoir lequel.

C’est là que j’en suis, encore, aujourd’hui.

C’est depuis ce point que je vis et que j’écris, désormais. }

* * *

{ 4- Me relisant, je constate que je viens d’écrire le mot “travail”, et comme à chaque fois ou presque que je l’écris, je le regrette. C’est même pire que cela : ça me consterne. Comme si je m’étais laissé aller à une facilité crasse, à une bonne grosse ficelle des familles, à une mauvaise pente de l’esprit. Je le regrette pour une très simple raison : c’est le dernier mot que j’ai envie d’utiliser lorsqu’il s’agit de décrire – ou même simplement d’évoquer – ce qui fait la teneur et la trame de nos existences terrestres. Même nos pires tourments, même nos pires épreuves, ne relèvent pas à mon sens d’un quelconque travail. La vie n’est pas un travail ; la mort l’est encore moins. Et le deuil, alors, qui, 24 h/24 et 7 j/7, vient activer de laborieuses et lancinantes courroies de transmission entre l’une et l’autre ? Non, pas davantage.

C’est pourtant ce que prétend le langage courant, ou disons le bla-bla qui court sans réfléchir, le bla-bla qui roule et ronronne en boucle avec sa boîte de pensées automatique, de conversations de bureau en talk-shows, de banquets de famille en réseaux sociaux. C’est la rengaine bien connue (à entonner d’un air aussi pénétré que possible) du “Il va maintenant falloir faire son travail de deuil”. Tout ce vieux fond de soupe, remis au goût du jour par le marketing de l’affreuse “résilience” et de la tambouille psychologico-managériale qui l’accompagne (il suffit d’écouter vingt minutes de l’impeccable Vinciane Despret pour comprendre de quoi il retourne). Vieille popote réchauffée et servie encore à grosses louches par les armées du salut et autres troupes du scoutisme entrepreneurial : celles-là mêmes qui vous invitent à éponger votre chagrin en reprenant précisément dare-dare le travail, ou qui, tout imprégnées par les grandes sentences infantilisantes du développement personnel (ou encore par les leçons de vie des conseillers funéraires et des vendeurs d’assurances), vous listent les cinq, sept, neuf (et pourquoi pas mille et unes ?) “étapes du deuil” que vous devrez traverser avant de trouver l’apaisement ; comme si tout cela ne relevait finalement que d’une sorte de jeu de pistes en forêt ou de partie de Fort-Boyard à accomplir le cœur vaillant.

Non, le deuil n’est pas un travail, et ce pour au moins deux raisons : il n’a aucun objectif, et il ne se fixe aucun rendement. Il n’a par ailleurs ni horaires, ni durée, ni cadre, ni méthode, ni convention collective, ni syndicat. Il n’appartient à aucune filière, et il n’a même aucune destination connue. C’est d’ailleurs pourquoi je ne l’assimilerai pas davantage à un “chemin” – qu’il soit de croix ou de rédemption, de peine ou de sagesse. Ou alors ce serait un chemin sans but, un chemin pour seulement cheminer, une pure dérive psycho-géographique, une dromomanie géo-poétique… Tout ce qu’on voudra pourvu que ce soit évasif, douteux et non balisé. Tout sauf un chemin avec des flèches, des points de ravitaillement, une flamme rouge au dernier kilomètre et une ligne d’arrivée avec, au bout, une récompense, des applaudissements, et la réconfortante promesse d’un “retour à la normale”. Car j’ai deux nouvelles (mauvaises ou pas) : 1/ Les disparus ne reviennent jamais, et 2/ les endeuillés non plus. }

{ 5- L’absence n’est pas le vide : c’est une empreinte en creux. Tenace, indélébile. Quand il m’a fallu composer avec l’absence de Léonard, surimposée à celle, encore toute fraîche, de mon père, quand il m’a fallu composer avec l’idée insoutenable que cette empreinte en creux ne s’effacerait jamais qu’avec ma propre fin, je n’ai pas songé un seul instant que j’allais avoir du pain sur la planche, un gros tas de boulot devant moi, ou un long chemin à accomplir. En vérité, je n’ai pas pensé grand-chose, je n’ai pas pensé bien loin : j’en étais incapable. Je n’avais comme horizon que cette certitude accablante : Léonard ne reviendrait jamais. D’une certaine façon, je l’ai rejoint dans son incapacité de se projeter dans le futur. Me représenter à l’âge de 60, 72 ou 85 ans – si toutefois il devait m’être prêté vie jusque là –, c’était aussi me projeter dans l’idée de vivre tout ce temps-là, toute cette durée-là, sans lui. Et il m’était inconcevable – il m’est encore inconcevable, aujourd’hui – de prendre la mesure de cette absence dans la distance des années.

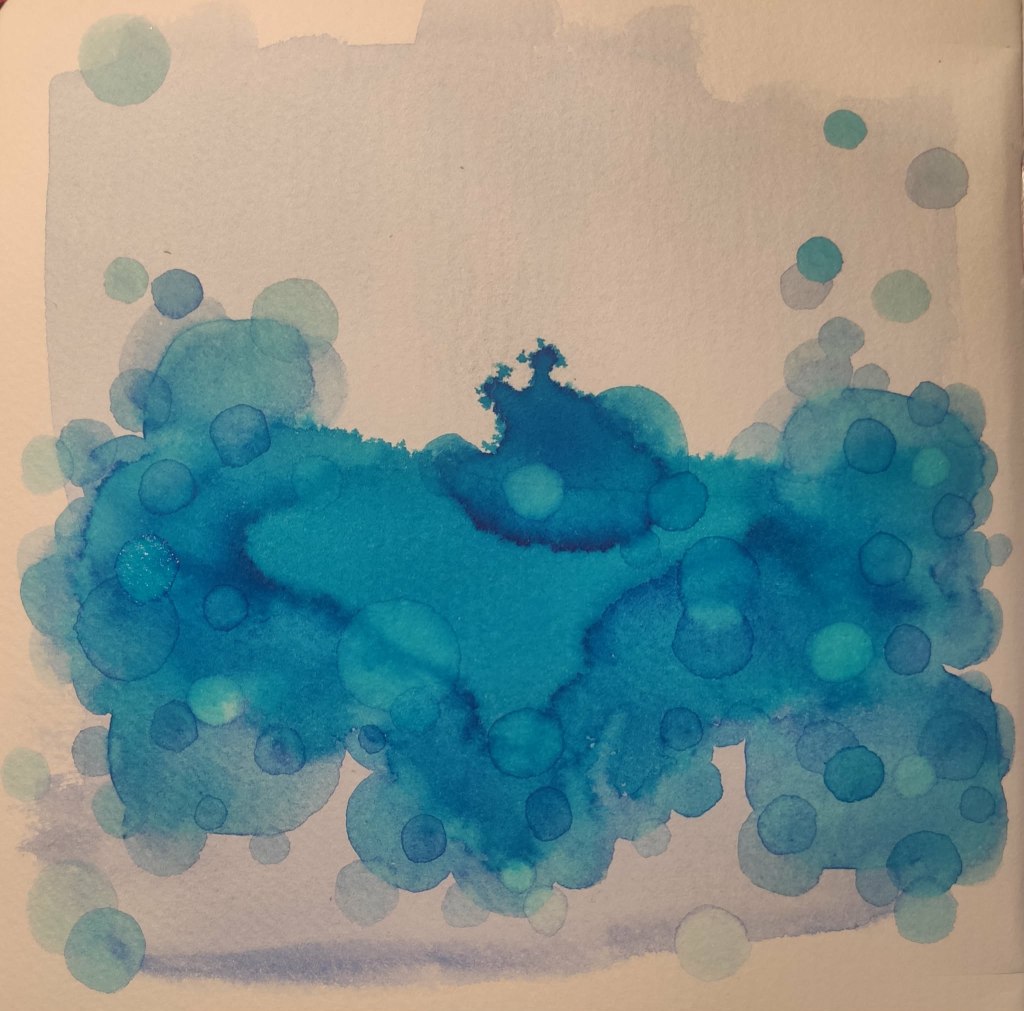

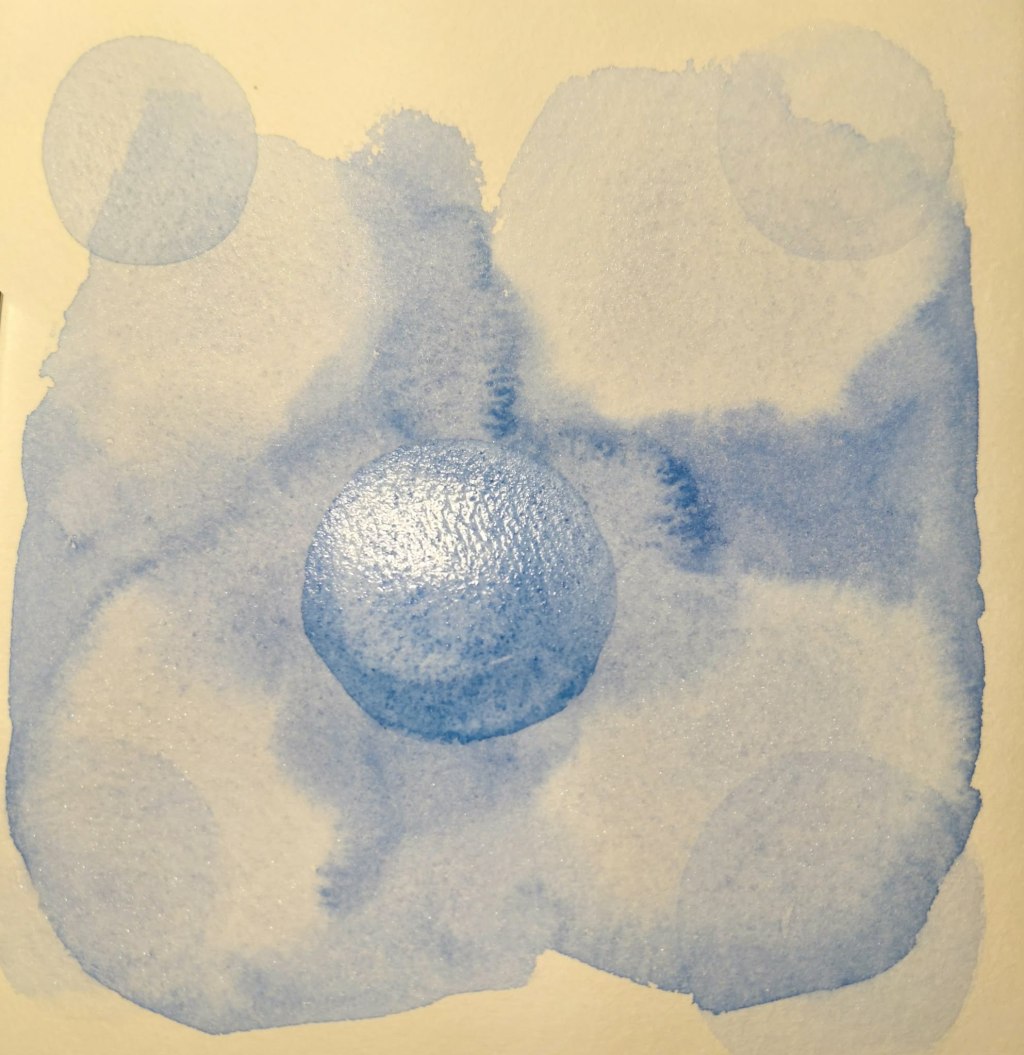

La seule chose que j’ai pu, immédiatement, me figurer, c’est la nature sans limites de cette douleur – ou plus encore, car c’est l’image presque concrète qui s’est présentée à moi, sa nature sans contours. Ce malheur-là, auquel rien n’avait pu me préparer ni m’accoutumer, ne correspondait à aucun dessin, aucun plan, aucune structure, aucun cadastre sensible connu. C’était une masse informe et floue, qui recouvrait et oblitérait tout, comme le Fog spectral du film de John Carpenter : un brouillard qui effaçait jusqu’à la perspective même d’un avenir.

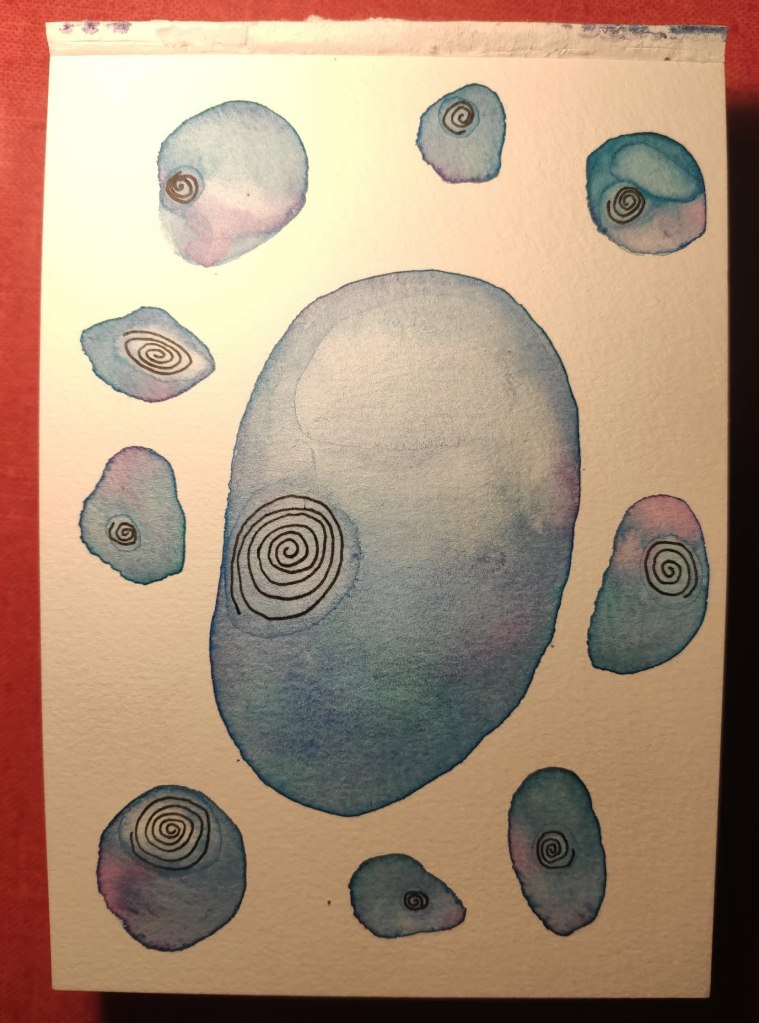

Alors, la seule chose qu’on puisse faire, face à cette réalité incertaine, mouvante et instable qu’est le deuil, c’est de la sculpter. C’est de lui donner une forme, des formes. Inlassablement. Opiniâtrement. Quotidiennement. Sans viser la moindre utilité sociale ni le moindre état de grâce, la moindre reconnaissance publique ni le moindre accomplissement esthétique. C’est ce que j’ai fait, de manière d’abord purement intuitive, sans me le formuler une seconde comme un programme ; plutôt comme on suivrait du doigt, sur une carte, le cours d’un fleuve, la courbe d’un dénivelé, le pointillé d’un sentier muletier, sans trop savoir où cela mène, pour le simple plaisir à fond perdu d’accepter les lois du hasard.

Dès le 30 septembre, au lendemain de sa disparition, j’ai spontanément envoyé à Léonard une “lettre”, tracée avec ma seule voix et enregistrée sur le dictaphone de mon téléphone ; comme si cette capture-là revenait à glisser ladite lettre dans une enveloppe, à la timbrer, à la cacheter et à s’assurer qu’elle parvienne à son destinataire. Selon le même mode opératoire, je lui en ai adressé une cinquantaine depuis lors, certaines de quelques minutes, d’autres de plus d’une heure, que j’ai commencé à retranscrire dans un grand grimoire aux feuilles de lin à bords frangés et relié de cuir. Un mois après son départ, je me suis mis à lire à voix haute – et à enregistrer tout pareillement – le premier ouvrage que je suis parvenu à ouvrir et à garder entre les mains, Du fond des années passées de Jens Christian Grøndahl ; ont suivi Julian Barnes, Anne Dufourmantelle, Pericle Patocchi, Etel Adnan, Paul Valéry, Natalia Ginzburg, Georges Perros… Autant de pages semées au vent, de bouteilles de mots et de bouquets de pensées envoyés à l’éther. À la mi-décembre, à partir d’anciennes pièces musicales que j’avais dispersées ça et là entre 1998 et 2014, j’ai créé comme j’ai pu un fantôme d’album, Posthumes après tout (encore), un petit autel composite et branlant sur lequel s’emboîtent des mélodies aux lumières tremblantes. Tout au long de ces mois de novembre et de décembre, grâce à la folle générosité d’un couple d’amis qui m’a laissé les clés de sa maison, j’ai gravé à la surface de Belle-Île des trajectoires aléatoires et obstinées, de lentes tourneries à pied ou à vélo, tel un Nazca projetant vers le ciel des géoglyphes dont lui-même méconnaîtrait la signification profonde. J’ai aussi ébauché les lignes, la matière et les grains à moudre d’une association dont je sais simplement à ce jour qu’elle s’appellera “Léonard, encore”, et dont la vocation sera, de quelques manières que ce soit, de prolonger la lumière que mon fils a projeté sur ce monde malade, et de la rediriger sur celles et ceux qui, comme lui, peinent à se trouver des raisons valables d’y exister, de s’y tenir, encore.

Je pose ainsi, pièce après pièce, fragment après fragment, une mosaïque de formes qui puisent dans le passé, se déploient dans le présent, s’agrippent tant bien que mal à l’avenir, en se redéfinissant et en se recombinant sans cesse.

Trois mois précisément après la disparition de Léonard, en ce matin du lundi 29 décembre 2025, qui tente comme il peut de rimer harmonieusement avec le matin béant du lundi 29 septembre 2025, voilà donc où j’en suis arrivé. Avec, griffonnée au fond de l’âme, maladroitement inspirée de celle de mon père, cette devise que j’ai fini par bricoler à mon tour, et qui me souffle ceci : “Chaque jour de deuil qui se lève est une forme à modeler”. Elle pourrait sans doute avoir un peu plus de chien, ma devise, un peu plus de relief ; je dois bien avouer qu’elle ne me satisfait qu’à moitié. Mais c’est tout ce que j’ai en magasin à l’heure qu’il est. Et je l’aime ainsi, imparfaite, indécise, révisable. Elle me tiendra lieu de boussole le temps qu’il faudra, dans le temps qu’il me restera.

À 7h59, le lundi 29 septembre 2025, Léonard envoyait à ses amis un message d’adieu qui se concluait par “Passez une bonne vie”.

À 7h59, ce lundi 29 décembre 2025, je t’envoie ici, Léonard, mon grand, mon grand cœur, la seule réponse, les seuls contrepoints qu’il me semble à peu près juste de façonner, pour que quelque chose de toi, de nous, de nos vies en ce monde, advienne et dure encore un peu.

Te perdre juste après Papa a fait de moi un point. À ce point auquel je suis réduit, je me dois désormais de donner une forme. Des formes, même, fussent-elles clignotantes et fugitives, fussent-elles celles de simples cendres sensibles, de simples poussières amoureuses. Ce qu’elles seront, en tout état de cause, quand viendra la fin du jeu.

Ce lieu d’écriture, ici même, sera désormais l’une d’entre elles. }

Laisser un commentaire