Choses, formes, figures, silhouettes, ombres et lumières entrevues ; paroles sirotées ou bues d’un trait ; sons écoutés à la sauvette ; et diverses autres captures sensibles, effectuées par l’entrebâillement de portes qu’il nous prend de dérober, furtivement, dans les décors quelque peu broussailleux du réel.

- Lundi 5 mai 2025 / Comment j’ai appris à lire et à écrire avec les martinets noirs

- Mardi 6 mai 2025 / Peter Grimes ou le trouble par la ligne claire

- Mercredi 7 mai 2025 / Les accueillantes turbulences de la Symphonie d’instruments à vent

- Jeudi 8 mai 2025 / Lucien Becker, témoin de l’impensable

- Vendredi 9 mai 2025 / Nous taire un peu

- Samedi 10 mai 2025 / La maison sans toit (Louis Philippe)

- Dimanche 11 mai 2025 / Comment j’ai réappris à lire avec l’Engoulevent de Clément Vercelletto.

~ ~ ~ Lundi 5 mai 2025 ~ ~ ~

{ 1- Les martinets noirs sont de retour depuis hier midi. Comme d’habitude (ou, surtout, comme j’aime à le croire), l’un d’entre eux a eu la déférence de fuser devant notre fenêtre pour nous annoncer la nouvelle en stridulant. Respectueux de nos coutumes, il a poussé la politesse jusqu’à imprimer son message dans les airs en volant de la gauche vers la droite, comme le veut notre système d’écriture.

Dans la phalange de rituels intimes qui peuplent mon imaginaire et qui m’aident tant bien que mal à organiser mon rapport au monde, le fait de consigner la date d’arrivée des martinets n’est sûrement pas le plus original – je n’ignore pas que cette pratique est partagée par nombre de mes coreligionnaires. Mais ce modeste cérémonial compte parmi les plus anciens que j’ai eu la tentation d’instaurer ; peut-être est-il même le tout premier d’entre eux. Il remonte en tout cas à la prime enfance, puisqu’il prit son origine dans l’appartement que mes parents, mon frère aîné et moi occupions au 224, avenue Félix-Faure, aux marches placides du 3e arrondissement de Lyon. Dans la cuisine, curieusement équipée d’une grande baignoire qu’on pouvait recouvrir d’un plateau, l’unique fenêtre donnait sur une cour intérieure et sur les toits de l’immeuble trapu qui nous faisait face. À hauteur de môme, elle dessinait un cadre ouvert sur l’azur qui, à l’arrivée du printemps et jusqu’à ce que l’été s’essouffle, transformait la pièce en cinéma de poche : elle devenait cet écran sur lequel, au soir tombé, se projetait l’entêtant spectacle des martinets, traçant sur la toile du ciel des chorégraphies complexes où s’entremêlaient scènes d’amour, scènes d’action, scènes de chasse.

Mais ce cinéma, en vérité, je finis par passer bien plus de temps à l’écouter qu’à l’observer. Pour une raison que je n’éclaircirai jamais tout à fait, j’avais déjà décrété quelque chose comme la primauté du son sur l’image. Comme autant d’acouphènes traversant la boîte crânienne de la ville, les longs traits perçants des martinets m’accompagnèrent et me poursuivirent dans le secret de mes jeux, le commun de nos repas, mes transhumances plus ou moins lentes vers l’endormissement. Ce cinéma-là devint donc avant tout un cinéma pour l’oreille. Un cinéma en reliefs, en volumes, en virgules et en volutes spatialisés, multipliant les valeurs de plan, les effets de profondeur et d’écho, pénétrant mon esprit avec une force d’incrustation comparable à celle des signes imprimés qui, bientôt, quasi simultanément, allaient à leur tour me saisir en surgissant des livres. }

{ 2- Je n’en étais évidemment pas conscient alors, mais je suis aujourd’hui convaincu que cette expérience, vécue au temps crucial de mes premiers avrils, fut donc aussi l’une de mes premières leçons de lecture. Et que cet apprentissage inaugural, les martinets me l’administrèrent davantage par l’ouïe que par la vue, par leurs sifflements aigus que par leurs tournoiements incessants et leurs voltigements virtuoses. C’était comme si, en me donnant l’inestimable becquée de ces signatures sonores cinglant le crépuscule, ils m’avaient ouvert à la possibilité d’un déchiffrement du monde. D’un côté les cris (des martinets), de l’autre l’écrit (qui allait finir par jaillir sous mes yeux, puis de ma propre main) : au cœur même de cette homophonie, dont les profondeurs ne pouvaient que m’échapper, et qui m’échappent encore aujourd’hui, il me plaît de penser que quelque chose alors se joua, se noua, relevant d’un art quasi occulte de la transmission et de la traduction.

À l’âge de 5 ans, le temps d’un été en bord de mer, j’appris à lire seul, en me plongeant dans de vieux numéros de Pif-Poche et du Journal de Mickey dont on nous avait fait don, et que je décryptai alors comme s’il s’agissait d’antiques grimoires contenant de fondamentales sagesses. Mais j’ose croire que c’est en réalité avec les martinets qu’avait commencé mon apprentissage des signes. Ce sont eux qui m’avaient enseigné que le monde ne pouvait se lire, puis se transcrire, qu’en raccordant l’un après l’autre l’art de l’écoute et l’art du regard.

Et c’est également grâce à eux que, presque aussi vite et quasi par moi-même, j’appris à écrire un an avant d’entrer à l’école primaire. Je ne me souviens pas d’en avoir retiré un quelconque mérite : le savoir m’était tombé du ciel, par les oiseaux. }

{ 3- À l’âge de 7 ou 8 ans, je reçus en cadeau un album d’Astérix, Le Devin, qui dès la première lecture se rangea parmi mes préférés de la série (étant entendu que je ne devais de toute façon jamais développer le moindre esprit de collection, et que j’allais donc me satisfaire de quatre ou cinq titres pour me composer un florilège). On y fait la connaissance du personnage trouble de Prolix, ermite vêtu d’une peau de loup qui débarque dans le village des irréductibles Gaulois un soir d’orage – et donc de terreur pour toute la communauté, toujours horrifiée à l’idée que le ciel puisse lui tomber sur le coin de la caboche. Perspicace à défaut d’être visionnaire, le pernicieux Prolix, profitant de l’absence du druide Panoramix et se prétendant devin pour mieux sidérer la galerie, exploite la vulnérabilité et la pente superstitieuse du petit peuple villageois pour en retourner toutes les cervelles, abuser de son hospitalité, perturber son organisation sociale et fragiliser sa position face à l’éternel ennemi romain. Contrairement à Astérix en Corse et au Tour de Gaule d’Astérix, qui avaient été mes délicieuses entrées dans le monde d’Astérix et Obélix, cette histoire m’avait fasciné par son côté casanier, sa dramaturgie quasi immobile. C’était une aventure sans périple ni grande traversée, une sorte d’enquête à huis-clos, doublée d’une plongée dans les failles de la psyché gauloise.

(Attention, aparté : avec le recul, je m’aperçois aussi que c’est avec cet album que, pour la première fois, je me heurtai au caractère sourdement mais foncièrement irritant du personnage d’Astérix – qui, dans cette sombre affaire d’arnaque attrape-crédules, est évidemment le seul à ne pas se laisser mener en bateau. Comme chez Tintin, Pif ou Mickey, je crois que je finis par trouver épuisante cette perspicacité quasi permanente, pénible cette partition de petit malin pourfendeur des gros malins, et déplaisante cette finauderie satisfaite de mec à-qui-on-ne-la-fait-pas et qui-comprend-tout-avant-tout-le-monde. Bien sûr, face à l’écrasante envergure de son aura parmi mes camarades et à son inattaquable capital sympathie dans la France post-gaulliste des années 1970, je n’osai jamais affirmer haut et fort – ni même m’avouer en mon for intérieur – que cet avorton pète-sec, fort en tout, soldat du rationalisme mû par l’obsession névrotique de tout résoudre, me tapait gentiment sur le système. Par une sorte de résistance passive, je finis simplement par développer une affection sans bornes pour les Obélix, Dingo, Capitaine Haddock et autres Hercule : toutes ces figures secondaires qui, condamnées aux rôles de faire-valoir, diffusaient l’inépuisable force poétique de leur naïveté, de leur crédulité, de leurs doutes, de leurs rêveries à côté de la plaque, de leurs maladresses et de leurs faiblesses. À ceux-ci qui, tel le nabot moustachu coiffé d’un casque à ailettes, se targuaient d’avoir une longueur d’avance sur les autres, je me mis à préférer ceux-là, qui avaient toujours des temps de retard, s’égaraient sur les côtés, en long, en large, et de préférence en travers, et qui ne me ravissaient jamais autant que lorsqu’ils contrariaient le héros et jouaient les empêcheurs de briller en rond.) }

{ 4– Toujours est-il, me dis-je aujourd’hui en griffonnant ces lignes, que ce n’est certainement pas un mec comme Astérix qui serait venu broder une théorie fumeuse selon laquelle il aurait appris à lire et à écrire en écoutant les martinets… Or, je me rappelle assez précisément que, dans Le Devin, figure une page qui, sur le ton semi-parodique d’une parenthèse didactique, expliquait aux jeunes Gaulois de la fin du XXe siècle comme moi comment se pratiquait dans les temps antiques l’art douteux de la prédiction. Dans mon souvenir, on y voyait notamment un augure vénérable et bedonnant, moulé dans une toge et muni d’un bâton forcément magique, qui en plein champ et à la simple lecture d’un vol d’hirondelle, promettait à un paysan les plus fécondes récoltes.

Près d’un demi-siècle après, et même si je n’ai pas l’album de Goscinny et Uderzo sous les mains pour pouvoir en vérifier la teneur exacte, je suis persuadé que cette vignette acheva de modeler ma conviction que l’oiseau était, dans l’art de décoder le réel, l’un de nos meilleurs professeurs. Ce n’est pas l’art divinatoire, pour lequel je n’ai jamais entretenu de grande passion, qui m’importait ici ; mais bien le vertige de pouvoir, dans quelques battements d’ailes et le vif tracé d’un cri, saisir comme dans un éclair de traduction l’indicible beauté du monde. }.

{ 5- Nous sommes le 5 mai 2025, et au soir venu, dans le salon qui surplombe une Saône impassible, nous fêtons le quatre-vingt-sixième printemps de Papa.

J’ignore si la vie daignera m’accorder un tel crédit. Mais si c’est le cas, j’espère sincèrement qu’au bel âge qui est le sien aujourd’hui, je pourrai, sur le ciel ouvert comme un livre d’enfant, parcourir encore, à l’oreille comme à l’œil, la littérature aérienne des martinets. }

{ Ci-dessus : Premières heures (Paul), totale impro – sans martinet, mais avec merle – enregistrée en 1998 sur magnéto 4-pistes pour l’anniversaire du Paternel. }

~ ~ ~ Mardi 6 mai 2025 ~ ~ ~

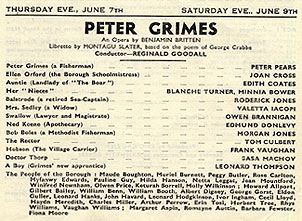

{ 1- Soir de générale de Peter Grimes à l’Opéra de Lyon. L’heure de l’entracte a sonné. De cette première partie, Marguerite et moi ressortons comme à tâtons, étrangement étourdis par cette volupté inhabituelle, cette volupté d’un autre genre, avec laquelle nos esprits se sont mesurés aux constructions musicales mouvantes de Benjamin Britten, et frottés aux contours râpeux du livret de Charles Montagu Slater. (Livret qui, avec la vivacité d’un fendeur de têtes molles, tranche avec les intrigues à la mièvrerie égrotante et aux représentations périmées qui pullulent dans ce genre de littérature).

Entre les circonvolutions orchestrales et vocales, les sinuosités retorses du récit et l’enchevêtrement savant des voix du chœur, tout un jeu coulissant de structures s’est engrené devant nous, qui n’a cessé de jeter le trouble. Une géométrie dans l’espace sonore et scénique, dont les formules complexes et la mécanique ultra-précise ont créé l’inverse de ce qu’on pouvait en redouter – schématisation à l’extrême, transformation de la substance vive du drame en diagrammes figés et froids, etc, etc. Tout était minutieusement posé, pesé, pensé, tracé, et pourtant tout avançait à vif et en tremblant, en équilibre instable sur les chemins de crête suivis par l’intrigue. Tout oscillait sans tomber, comme dans cette parfaite mise en perspective creusée par la scénographie de Christof Loy – avec ce long plan incliné qui, depuis le lointain, créait des profondeurs et des tableaux vivants qui semblaient à la fois millimétrés au cordeau et vacillants, comme s’ils se composaient spontanément sur le pont d’un bateau en train de gîter. Tout oscillait en vibrant, et avec éclat, comme animé aussi par cet art du rebond, ce swing chevillé à la partition que seule la direction d’un chef comme Wayne Marshall sait ré-imprimer à un orchestre. }

{ 2– Il se joue dans la musique de Peter Grimes une forme particulière d’expérience, au sens à la fois philosophique, scientifique et sensible du terme. On pourrait dire qu’elle consiste à enchâsser dans de souples armatures logiques tout ce que le vivant peut avoir d’intranquille ; ou encore à capter, sans l’altérer, sans la vitrifier, toute la gamme de fébrilités et de tensions qui agite le genre humain, et à en retranscrire la vérité intime par une écriture musicale élevée à la dimension d’art sismographique, avec sa superposition méticuleuse de lignes mélodiques, de timbres, et parfois même de tonalités.

Cette expérience réactive en moi le souvenir d’une épique tirade du bon vieux Léon-Paul Fargue, divaguant à propos des puissances évocatrices de la poésie et, je cite, “de ses visites en pays de rigueur, de douleur ou d’humour, de ses croisières en mers de magie où le mathématique et le religieux peuvent se mêler au populaire, où le minéral peut avoir une âme de végétal et le végétal une sensibilité d’homme, où les chimies se confondent avec les kermesses, les couleurs avec les nombres. De ses explorations un peu au-dessus de la vie, et pourtant dans la vie, un peu au-dessous de nos sentiments, de nos perceptions, et pourtant dans la matière même de ces sentiments et de ces perceptions ; de ses courses à travers cerveaux, nerfs, inquiétudes, paysages, de son séjour à la campagne ou en féérie, de ses conversations avec le cœur d’un matin, les frères d’un arbre, les employés de la solitude, les sentinelles de l’inouï, les fonctionnaires du néant ; de ses longues rêveries dans les musées de l’inconnaissable, dans les galeries de fantômes, sur les quais de la fantasmagorie, de l’apparence et du semblant ; dans les chambres de l’amour comme dans les brasseries de mânes et de spectres (…)” 1

{ 3- Comment un art musical aussi rigoureux et mathématique que celui de Britten en arrive-t-il à faire acte de sorcellerie poétique ? Peut-être parce qu’il se rapproche de cette science avec laquelle le cerveau humain élabore certains de nos rêves les plus prégnants, les plus obsédants – ceux dont la rémanence dépasse de loin le seul moment du réveil. Il m’évoque tout particulièrement cette catégorie de songes qui, plutôt que d’embrasser les registres de la fantasmagorie échevelée ou du farfelu achevé, puise au contraire dans l’inépuisable stock d’images du plus insignifiant de nos vies, dans l’infra-ordinaire, dans le prosaïque des jours, pour mieux en corrompre de l’intérieur la matière et la forme. Je pense à ces songes sans créatures monstrueuses, sans situations cauchemardesques, sans intrigues funambulesques qui, tout en reproduisant avec une redoutable qualité de mimétisme ce qui fait la substance même du vécu, finissent insensiblement par en gauchir le cadre, en remanier la combinatoire interne, en modifier la composition chimique. Et ce sont ces très subtils arrangements avec le quotidien, ces amendements discrets portés aux lois de ce qu’on reconnaît comme réel, qui à l’heure du réveil ouvrent soudain en nous la brèche d’un vertige, l’entaille d’une inquiétude.

Dans cette galerie de rêves où rien ne nous est étranger et où tout, pourtant, finit par devenir étrange, je rangerai par exemple ces scènes domestiques d’une banalité remarquable, s’accomplissant dans les tours et détours familiers d’une maison dont, au moment de rouvrir les yeux seulement, nous nous avisons soudain que nous ne l’avons jamais connue, jamais habitée. Je mettrai aussi en bonne place ces conversations amicales, ces gestes affectueux, et parfois même ces besognes assez sérieusement sensuelles, qu’au creux du sommeil nous accomplissons avec des êtres forcément chers – lesquels, une fois qu’on nous a arrachés aux épaisseurs de la nuit, nous apparaissent enfin en pleine lumière pour ce qu’ils sont, c’est-à-dire de parfaits inconnus, de purs personnages, visages et corps de fiction. Je pense à ces dialogues et à ces commerces intimes, parés du plus inébranlable naturel, que dans les replis de notre âme endormie nous entretenons parfois avec de proches défunts, ou à ces caresses que nous administrons à un chat savamment enroulé sur nos genoux, et qui n’est autre que le compagnon à poils de notre verte jeunesse parti en poussière depuis des lustres. }

{ 4- Mais il y a mieux – car plus déconcertant encore. Je pense à ces rêves supérieurement ingénieux qui, non contents de composer ce genre de micro-récits et de figures à partir d’éléments empruntés à nos existences prétendument vraies, se plaisent encore à en associer plusieurs, à les entremêler, pour tisser des histoires en forme de cadavre exquis où le plausible s’abouche avec le déboussolant. Et c’est ainsi qu’au gré d’une traversée de la nuit, on se retrouvera attablé à la terrasse criante de réalisme d’un café imaginaire, à deviser de sujets plus ou moins graves ou dérisoires avec un aïeul trépassé depuis trente ans, mais figé dans les traits de sa jeunesse, une collègue de bureau endossant le rôle d’une grande sœur qu’on n’a jamais eue, et tel vendeur de légumes du marché dominical, s’exprimant là par sentences et postulats comme un livre de philosophie.

Du moindre détail jusqu’au tableau d’ensemble qu’elles dessinent, tout, dans ces histoires-là, se présente à nous comme l’enfant naturel de la logique et de la vérité ; mais il suffit que nous franchissions la lisière du réveil pour que ce sentiment s’évapore, et ne laisse plus derrière lui que la traînée de poussière d’une énigme. Voilà le type de sort que Peter Grimes, ce soir-là, semble nous avoir jeté. }

{ 4- Créer le trouble sans jamais renoncer à l’usage de la ligne claire : telle pourrait être en fin de compte la plaisante (car surprenante) définition que Britten, dans Peter Grimes, donne de l’onirisme. Elle contraste avec l’idée bien souvent anodine qu’on s’en fait dans la production musicale contemporaine. Car avec les moyens modernes d’enregistrement et de mise en son dont nous disposons aujourd’hui, l’onirisme prend souvent les atours du cotonneux : on pense accéder à la nature et à la texture des rêves dès lors qu’on emmitoufle l’oreille dans une nuée diffuse de sons, d’effets et d’ambiances, qu’on l’enfouit dans la ouate de la suggestion et dans le duvet de l’évocation, qu’on l’ankylose via tout un arsenal de procédés sophistiqués, destinés à créer une écoute d’ordre somnambulique. Trop souvent, l’onirisme s’en trouve réduit à un simple faisceau d’humeurs atmosphériques et climatiques – où la brume, forcément, domine ; et le rêve qu’on convoque ici relève en vérité davantage de la plus doucereuse et aérienne rêverie, que colore parfois un soupçon décoratif de mélancolie ou de nostalgie.

Rien de tel dans Peter Grimes, où le mystère ne naît pas tant de ce qu’on nous cache, de ce qui serait passé à l’estompe et escamoté à notre regard, que de ce qui au contraire nous est exposé, affiché, mis à nu. Même si la mer tempêtueuse, avec ses vapeurs et ses brouillards, humecte l’essentiel de l’action et de ses personnages, même si les consciences, ici, conservent leur part d’opacité et ne se laissent pas lire au premier examen comme au dernier, le flou artistique n’est pas de mise. Dans l’écriture musicale comme dans les mots qu’elle porte, tout l’art de Britten est au contraire à vue, comme une maquette, un plan, un chantier : il repose sur une étagement de lignes qui, prises isolément, sont si précisément découpées qu’on croit voir clair dans leur jeu. Mais une fois toutes appariées, associées les unes aux autres, elles créent une composition qui dépasse et déroute l’entendement : et soudain tout se voile, les points d’appui se dérobent, et ce monde qu’on pensait lisible n’est plus qu’incertitude et irrésolution.

Peter Grimes est fait d’une eau sous laquelle courent de multiples courants, qui se croisent et qui l’agitent sans jamais en altérer la transparence. Et c’est bien cette eau rare dans laquelle trempent nos rêves les plus impénétrables, oui. De cette eau dont les dernières vagues du sommeil finissent par nous expulser, interdits – si bien que nous nous retrouvons là, recrachés sur la plage nue du réel, face à l’immensité ressassante de notre ignorance, et avec une interrogation plus grande encore que celle qui chiffre déjà la quotidienneté de nos vies éveillées – ou supposées telles. }

~ ~ ~ Mercredi 7 mai 2025 ~ ~ ~

{ Petite immersion dans les accueillantes turbulences de la Symphonie d’instruments à vent de Stravinski, en écho à l’interprétation qu’en donnèrent hier, à l’Amphi de l’Opéra, les élèves du CNSMD de Lyon sous la direction de Nicolas Cardoze. }

~ ~ ~ Jeudi 8 mai 2025 ~ ~ ~

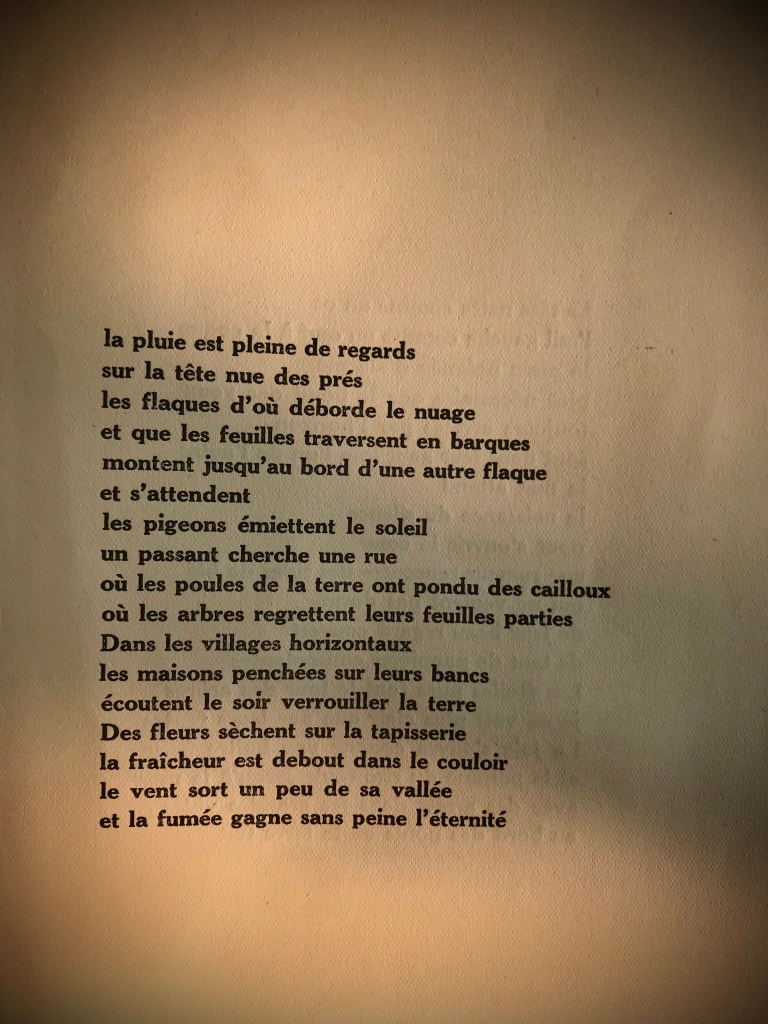

{ 1- Je continue de cultiver mon grand retour d’obsession du moment, à savoir l’écriture de Lucien Becker (1913-1984), revenue à moi telle une marée fantôme, une hantise amie. Becker, passant et scruteur considérable d’un monde qui, au moment de sa disparition, le biffa d’un geste prompt et sobre (ce que, sans amertume, il avait prévu en écrivant “Un homme dont le nom n’est sur aucune lèvre / va devenir un simple trait sur l’horizon”). Becker, poète de la grande brûlure d’être né, de la morsure de se savoir mortel, et de la poignante nécessité d’éprouver ces deux drôles de sorts à la flamme de l’amour, m’aura poinçonné la conscience en y laissant une empreinte fumante comparable à celle d’un Pierre Reverdy, d’un Luc Dietrich ou d’un Jean Follain.

Cette fois-ci, je me plonge dans un précieux fascicule reçu hier de la Librairie Gil, à Rodez : c’est un exemplaire du poème La tête sans liberté, publié en 1938 sous la forme d’un in-8 en feuillets non paginé, imprimé sur papier Alfax Navarre par les Éditions Sagesse de la Librairie Tschann, dans une collection intitulée “Les Feuillets de ‘Sagesse’” dont il constitue le soixante-septième numéro (il me plaît de me vautrer dans ce luxe de détails, histoire de jouer l’espace d’un instant le lecteur scrupuleux et bibliophile averti que je ne suis pas).

Avec ce texte tombe un bref mais vif éclairage sur la première période de l’écriture de Becker, alors âgé de 27 ans – ce poème libre en six pages et autant de strophes étant seulement cité dans la bibliographie (et donc pas reproduit in extenso) dans le volume pourtant copieux (Rien que l’amour – poésies complètes) édité et présenté en 1997 par le regretté Guy Goffette aux Éditions de la Table Ronde. }

{ 2- S’il est à peine plus épanché que dans ses grands œuvres ultérieurs (Le Monde sans joie, Plein amour et L’Été sans fin), le style de Becker déploie toutefois ici des tournures métaphoriques plus fleurissantes. Et même proliférantes, dans le sens où elles semblent se projeter vers de multiples horizons, avec cet appétit de mouvement qui caractérise la jeunesse – là où par la suite elles se cantonneront, me semble-t-il, à des champs sémantiques plus tenus, bornés, cadastrés (sans que cela ne nuise en rien à leur souffle). Arrachés à la toile du monde, tous les motifs fondamentaux et objets d’attention du regard sont là – parties du corps et pièces détachées du paysage alentour, bouts de ciel et bouts de terre, pans d’ombres et rais de lumières, constructions humaines et phénomènes naturels, créatures habitées et formes inertes, âmes et choses entrelacées…

Loin de cantonner Becker dans un exercice comptable ou dans un registre de commis-greffier, cet inventaire frémissant, traversé par le bouleversement immobile de celui qui se sait à vie témoin de l’impensable, lui donne au contraire une qualité de vibration permanente : les mots les plus familiers y sont rebattus comme cartes, et non comme clichés.

{ 3- Dans La tête sans liberté, Becker emprunte aussi des tangentes de conscience qui, de manière explicite quoique dénuée de tout esprit scolaire, paient un tribut finement intériorisé, comme métabolisé, au surréalisme. Surréalisme dont il est ici bien plus une émanation qu’un disciple, de la même façon que son aîné Léon-Paul Fargue en aura été un éclaireur plutôt qu’un précurseur ou un maître.

Dans un entretien accordé à Henri Rode (“Lucien Becker est celui-ci”) et publié en 1956 dans un numéro spécial de la revue Les Hommes sans épaule2, Lucien Becker, avec ce laconisme qui m’a toujours semblé être une marque d’humble fraternité, aborda et régla la question en ces termes : “À dix-huit ans, je demandais à Breton de collaborer à sa revue. Il accepta. J’ai gardé précieusement sa lettre. C’est tout ce à quoi se sont bornés mes rapports avec les surréalistes. En tout cas, du moment où j’ai appris que je pourrais appartenir à ce groupe, j’ai cessé d’écrire pendant presque neuf ans : cela a été ma façon de faire du surréalisme militant… D’un autre côté, le fait de pouvoir me taire pendant un temps si long prouve qu’écrire pour moi est quelque chose de marginal, de non nécessaire.”

{ 4- Mais le plus frappant, finalement, c’est de distinguer déjà, sous cette vivacité et cette fermeté propres aux premiers jets, l’affleurement de ce que son frère en lyrisme cramé Luc Dietrich, dans une lettre qu’il lui adressa en 1943, sut reconnaître dans sa poésie : cette “insistance nuancée et scrupuleuse vers tout ce qui ne peut être dit”. Insistance qui, jusqu’à l’extinction volontaire de sa voix de poète en 1961, aura donc conduit Becker sur des chemins de plus en plus ombrés par le silence. }

~ ~ ~ Vendredi 9 mai 2025 ~ ~ ~

{D’après des notes et photographies datées du 1er mars 2020.}

{ 1- J’imagine un livre qui s’intitulerait Nous taire un peu. Entre ses pages, il rassemblerait Lucien Becker, Mark Hollis, Robert Walser, Stina Nordenstam, Paul Nougé – et bien d’autres encore – autour du même impénétrable motif : celui du silence mûrement choisi. Ce silence qu’un jour, toutes celles et tous ceux-là ont décidé de mettre en écharpe autour de leur vie et de leur œuvre – toute parole bue, toute pensée étanchée. Ce silence que toutes celles et tous ceux-là, ayant conscience d’avoir refermé la boucle du langage et de l’adresse au monde, ont fini par investir comme un domaine de pleine existence, un domaine où le verbe se serait enroulé sur lui-même, affranchi de la servitude d’apparaître et de s’habiller pour sortir en ville. }

{ 2- C’est un livre qui ne percerait rien. Sa tâche serait d’entourer – et non de traverser – son sujet.

Il s’agirait de rôder, et non de chasser.

De renifler la proie, de la suivre, de tenter de traduire ses mouvements, et non de l’attraper pour la mettre en pièces et la dévorer. }

{ 3- Au passage, je m’amuse aussi à imaginer qu’il existe deux familles de gens. D’un côté, ceux pour qui au commencement est le verbe, qu’à la fin le silence recouvre ; de l’autre, ceux qui naissent par le silence, où finit par lever les mots.

Et peut-être, au milieu, existe-t-il une troisième famille, qui ne dit jamais mot, ou seulement pour elle-même ; qui ne dit mot qu’on sente. }

~ ~ ~ Samedi 10 mai 2025 ~ ~ ~

Une maison sans toit me sert de refuge

Une tache de soie que la clarté refuse

Si mes pas la réveillent

Mes lèvres sauront bien

Embrasser la merveille

Que le sommeil retient

Quand bien même on perd tout

On n’aime jamais en vain

Son corsage est si doux et ses poignets si fins

Que j’en oublierais tout pour mordre à ce pain

Que la barque appareille

Que la mer luise au loin

J’en crierais au soleil

Du plaisir d’avoir faim

Quand bien même on perd tout

On n’aime jamais en vain

C’est la mort que je vis

Les yeux clos, le cœur gris

Ne plus vivre près de toi, qui dors

Mon amour, mon eau, mon coup du sort

Quand bien même on perd tout

On n’aime jamais en vain

{ Philippe Auclair, aka Louis Philippe, de l’album The Road to the Sea, Tapete Records, 2025. }

~ ~ ~ Dimanche 11 mai 2025 ~ ~ ~

{ 1- Commencée sous le(s) signe(s) du martinet, la semaine s’achève sous la mitraille des ondes projetées par l’engoulevent, qui ici n’est pas l’oiseau nocturne aux grands yeux inquisiteurs et au cri perforant, mais bien le nom d’un instrument-machine imaginé et actionné par Clément Verceletto (et réalisé par les mains sorcières du luthier Léo Maurel), qui ne déparerait pas la collection d’inventions pendables et de créations pharamineuses du Locus Solus de Raymond Roussel. Et comme je n’ai pas le quart du centuple des talents de description de ce cher Raymond pour détailler précisément de quoi est fait cet orgue portable hérissé de tubes et d’appeaux, je renvoie qui voudrait en savoir plus sous les lumières que ne manqueront pas d’apporter cette page et cette autre page. }

{ 2- Comme tous les êtres dignes d’être fréquentés, Vercelletto ne saurait être réduit à une fonction, une profession ou (pire encore) une corporation. Disons donc qu’au-delà de ses titres officiels de musicien et de metteur en scène, il y a en lui quelque chose d’un facteur de paysages sonores chimériques, d’un fabricant artisanal d’espaces-temps qui ne le sont pas moins, mais aussi d’un activateur d’énergies fantômes par le souffle (ce qui est une manière de dire qu’il joue également de la cornemuse, et donc qu’il arrache des sons fort animés de la peau d’une chèvre morte).

Dans la Chapelle de la Trinité de Lyon, transformée le temps d’un week-end en “Chapelle sauvage” par François Mardirossian et Camille Rhonat, mes bons camarades de Superspectives, l’heure passée en sa compagnie et celle de son Engoulevent aura aussi été, à sa façon, lente et ample, une séance d’apprentissage de la lecture du monde. Heure qui, par sa nature musicale subtilement spiraliforme, aura aussi contribué à ce que cette semaine se déroule et s’achève sous la forme, ma foi fort satisfaisante, d’une boucle impeccablement bouclée. }

- “Notes sur la poésie”, in Lanterne magique, Robert Laffont, 1943. ↩︎

- “Lucien Becker et nous”, n°8-9 de la revue Les Hommes sans épaules, décembre 1956, avec une myriade de contributions signées Jean Paulhan, Albert Camus, Gaston Puel, Lise Deharme, Jean Follain, Hélène Bouvard, Léopold Sedar Senghor ou encore Jacques Réda. ↩︎

Laisser un commentaire