Choses, formes, figures, silhouettes, ombres et lumières entrevues ; paroles sirotées ou bues d’un trait ; sons écoutés à la sauvette ; et diverses autres captures sensibles, effectuées par l’entrebâillement de portes qu’il nous prend de dérober, furtivement, dans les décors quelque peu broussailleux du réel.

~ ~ ~ Lundi 28 avril 2025 ~ ~ ~

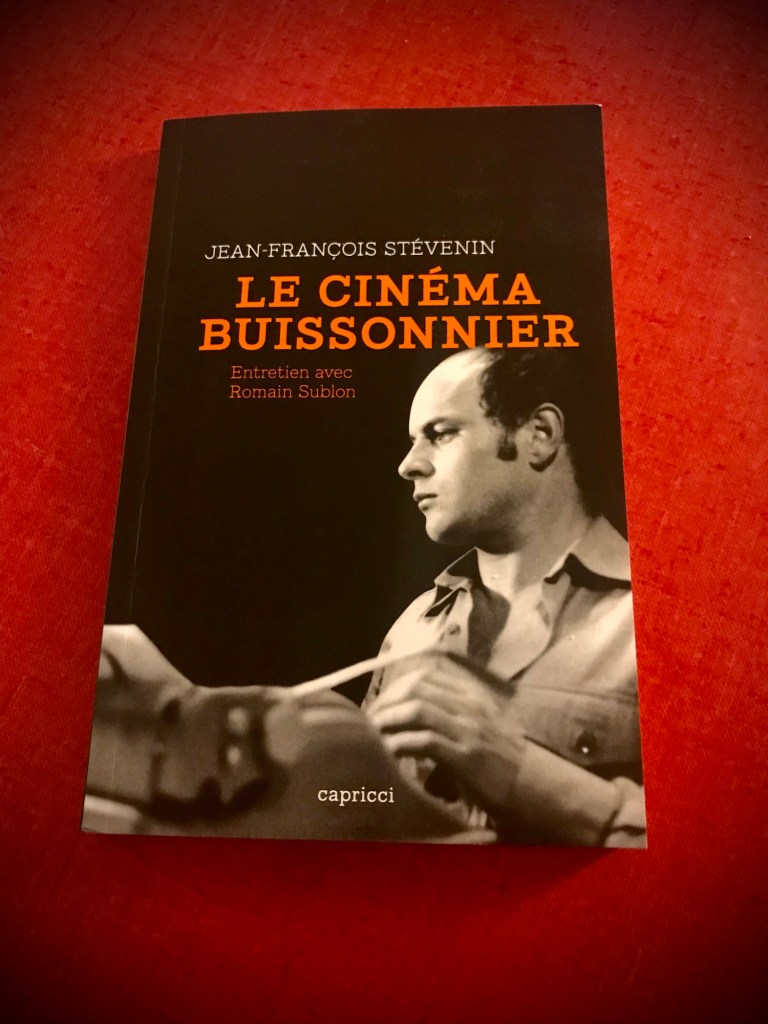

{ 1- Dans la préface du livre d’entretien qu’il lui consacre (Le cinéma buissonnier, qui m’a tout l’air d’être un de ces bouquins-frères sur lesquels il fait bon revenir s’appuyer), Romain Sublon raconte que Jean-François Stévenin, grand apache du cinoche français, savait donner aux échanges de mails “la saveur des lettres”. Deux pages plus loin, les premiers traits de leur dialogue au long cours, qui s’étala entre novembre 2008 et juin 2009 à raison de sept séances, d’heures grillées par paquets et de boutanches non comptées, m’inclinent à mon tour à penser ceci : rien n’est plus délectable que les transcriptions de conversations qui, instantanément, restituent comme ici la saveur, le ton, la musique des voix qui les animent.

Certes, la voix de Sublon m’est inconnue – même si, à la lecture, je me suis aussi surpris à me la figurer, à en deviner la couleur et la matière dans le modelé même de ses questions. Mais la voix de Stévenin , elle – celle du Stévenin tchatcheur, plus encore que celle du Stévenin acteur –, je me la suis comme tant d’autres bien tatouée au creux des tympans, à force d’interviews radio ou télé écumées ici ou là. Et tout de cette voix est là, et bien là, restitué dans son fruité naturel, avec ce phrasé dont les saccades sont comme de joyeuses bourrades envoyées dans les côtes du ronron mondain, avec ces enfilades d’anecdotes, d’élucubrations et d’apostilles qui ont l’air de se cotiser pour payer de belles vacances à la logique, avec cette camaraderie contagieuse qui court tout au long de la conversation, et que Stévenin transmet non seulement à un interlocuteur de confiance comme Sublon, mais aussi aux mots et aux tournures même qu’il lui sert – un peu comme s’il servait à Sublon et aux mots eux-mêmes un de ces petits-vins-du-Jura-dont-vous-me-direz-des-nouvelles.

Tout cela, oui, est bel et bien rendu là, qui saute au visage et aux oreilles depuis le plan fixe de la page, soudain doué de vie et gondolé de reliefs comme on n’en trouve normalement que dans l’oralité folâtre propre aux causeries non calibrées. }

{ 2- À propos de ce livre et de tout ce qu’il convoie et entrecroise, il y aurait évidemment mille autres choses à raconter que cette seule histoire de voix. Mais quitte à donner à cet exposé-minute un tour volontairement autocentré, j’avais à cœur d’écrire ici combien il a ravivé en moi une joie ancienne – et toujours pas flétrie, puisqu’elle me brûlera probablement jusqu’à l’extinction de ma propre chandelle : je veux parler de la joie de l’interview, de la joie de cueillir la voix de l’autre, et de la joie de la coucher ensuite sur le papier sans l’abîmer, de la passer à l’épreuve de l’horizontalité sans la dessécher ni la vitrifier, d’en préserver l’effloraison dans cet herbier de mots qu’est l’écrit.

Il m’a très vite semblé que cet exercice de traduction était une contribution critique au moins aussi digne d’enseignements et de profondeurs que le docte décorticage d’une œuvre. Car bien menées, l’interview et sa transcription, qu’une même exigence d’exécution rend évidemment inséparables, offrent une manière tout aussi aiguë, bien qu’oblique et parfois sinueuse, d’entrer dans la chair même de la pensée, dans les réseaux souterrains de l’imaginaire, dans les épaisseurs de l’âme de toute existence créatrice. }

{ 3- Et en voici un bon exemple, me semble-t-il, dans cet extrait siphonné au tout début du livre de Sublon, dans lequel Stévenin raconte sa première expérience de plateau de cinéma – le tournage de Paris brûle-t-il ? de René Clément, où il se tapa l’incruste grâce à un pote et où il connut l’imposant privilège de croiser tout à trac Orson Welles : “Donc je suis planté là, devant Welles. René Clément arrive, accompagné de deux autres mecs. Et là, Welles dit : “Pour moi, c’est terrible, mes films sont des cimetières de plans. Je vois tous les plans que je n’ai pas faits.” Et moi, j’entends ça aujourd’hui, je peux dire : “Putain qu’c’est vrai !” Quand j’ai vu Mischka [son troisième et dernier long-métrage, sorti en 2002] par exemple, la dernière fois, c’était exactement ça, j’ai vu tous les plans qui n’y étaient pas. Et ce qui est marrant, c’est quand des mecs que tu connais, ou des critiques de cinéma, te parlent du film. Ils ne connaissent pas tes intentions et ils écrivent ou te disent des trucs du genre : “Dans la France surchauffée du mois d’août, les autoroutes bondées…” Mais ça n’y est pas ! Ce sont des plans que je voulais faire et que je n’ai pas faits ! Et eux, ils ont vu ces plans, c’est donc que le film a pu les suggérer… C’est pas beau, ça ?! Tu veux faire quelque chose, tu le fais pas, mais tu te fais tellement chier au montage, au mixage, que tu crées chez le spectateur la sensation que ça existe !” }

{ 4- Et puis du même coup, vlan ! Comme toutes les bonnes choses nous conduisent – plus ou moins droit, mais très rapidement – vers les autres bonnes choses qui les voisinent, ce Cinéma buissonnier m’a fait retomber tête et esgourdes les premières dans les cinq épisodes de la série À voix nue de France-Culture consacrés au “Gros”, au “daron”, au “p’tit Papa” Stévenin. Ces entretiens-là aussi se sifflent autant qu’ils s’écoutent, et c’est par ici que tout commence. (Nous savons bien, nous autres, que mourir sera un chagrin ; mais à l’idée même qu’on puisse mourir un jour sans jamais s’être offert le plaisir de s’injecter ce récit-là dans quelque tuyau sensible de son choix, ce chagrin s’élève soudain à la dimension monumentale, et plus intolérable encore, d’un gâchis.)

☞ Jean-François STÉVENIN, Le cinéma buissonnier – entretiens avec Romain Sublon, Capprici, 2025. }

{ PS – Et comme en témoigne le document ci-dessous, je n’oublierai pas non plus que Stévenin fut le seul réalisateur qui – en l’occurrence dans Mischka – sut jamais donner à Pascal Comelade et à sa musique une place au cinéma qui ne soit pas réduite à de la figuration purement décorative. }

~ ~ ~ Mardi 29 avril 2025 ~ ~ ~

{ Aux marges évasives d’Ivry-sur-Seine : fin de journée

d’une fin d’été d’une fin d’avril d’un début de fin du monde. }

~ ~ ~ Mercredi 30 avril 2025 ~ ~ ~

{ Au milieu du pont qui me conduisait d’une amitié à une autre, filait le connecté inconnu, insoucieux du rôle de passeur qu’il était en train de jouer dans nos vies reliées. }

~ ~ ~ Jeudi 1er mai 2025 ~ ~ ~

{ “Une histoire particulière” – Féminicide à l’École normale supérieure – un documentaire de Kristel Le Pollotec, réalisé par Laure-Hélène Planchet (France Culture, 2×28 min)

1- Il y a de quoi ressortir la moelle glacée de cette plongée en deux épisodes dans “l’affaire” Louis Althusser” – ou comment un cas limpide de féminicide (le meurtre par strangulation de son épouse Hélène Legotien-Rytmann, le 16 novembre 1980), est devenu un cas exemplaire d’impunité. Impunité défendue tranquillou par la garde rapprochée du philosophe, en rangs bien serrés, qui l’exfiltre illico vers l’hôpital Sainte-Anne et plaide pour le “coup de folie”. Impunité confirmée par la justice, qui conclut deux mois plus tard par un non-lieu. Impunité naturellement tamponnée par le statut social du meurtrier, son appartenance au mandarinat mâle et intellectuel connu sous le nom de “monde de la pensée” – un monde qui, visiblement, ne pousse quand même pas la cogitation au point d’imaginer qu’un grand penseur puisse aussi être un criminel (et, comme on peut l’entendre ici, un type ayant affiché peu avant son crime tous les signes de toxicité du harceleur patenté). Mieux : cette aimable parentèle de grands esprits en arrivera même à torchonner en l’honneur du tueur un concept sacrément tordu : celui de “meurtre altruiste” – au classement des oxymores putrides, on tient probablement là un champion.

{ 2- Faits divers sinistrement commun, donc, l’affaire Althusser est pourtant bientôt enrobé d’une parfum de légende savamment fétide, entretenu par tout un cercle d’amis et de commentateurs qui commuent l’acte de la mise à mort d’Hélène Legotien-Rytmann en “drame personnel” pour ce pauvre Louis Althusser, réduit à l’état de fantôme traînant sa peine. Certains critiques iront même jusqu’à qualifier cette histoire de “romanesque”, de “passionnante” ou de “mythique”, comme s’ils analysaient là un polar ou une série sacrément bien fichus. Ils seront aussi de ceux qui salueront comme un chef-d’œuvre L’Avenir dure longtemps, la pénible auto-bio/auto-justification de 500 pages tartinée par Althusser (et qui sera publiée deux ans après sa mort).

Cet écran de fumée euphémistico-compassionnel a très logiquement eu pour conséquence l’invisibilisation, et même la culpabilisation (à demi-mots, ou à mots bien entiers) de la victime. Laquelle aura ainsi eu droit à quelques insinuations bien placées sur son caractère autoritaire et revêche, sur l’“emprise” qu’elle aurait exercée sur son mari et, cerise blette sur ce gateau bien moisi, sur ses penchants suicidaires : autant de travers qui justifient sans doute que son mec finisse par lui tordre le cou (et par lui rendre service, au fond, si on prolonge les hautes réflexions filées par les grands esprits suscités).

{ 3- Dans ce podcast exemplaire, que je qualifierais sans hésiter d’“édifiant”, en cela qu’il réédifie à la fois la vérité sur cette histoire et la figure dégradée d’Hélène Legotien-Rytmann, le pompon de la compassion crapoteuse revient à l’ineffable Jean Guitton. Des années après le crime, sur le plateau extraordinairement complaisant du Grand Échiquier, celui qui, sous l’ère Mitterrand, fut le porte-flingue cathodique du catholicisme bon teint, déclare encore qu’Althusser a tué sa femme “par amour pour elle”, avant d’ajouter, la larmichette à l’œil et des grelots dans la voix : “Le soir du jour où il avait étranglé… euh, Hélène, je crois qu’elle s’appelait ? [sic]… je me suis précipité à la Préfecture de Police pour demander au ministre de l’Intérieur de ne pas le considérer comme coupable. Je suis allé le voir à Sainte-Anne, où il était interné. J’ai fait tout ce que j’ai pu pour – si on peut dire – l’arracher à la justice, parce que je pensais qu’il avait tué par amour. (…) Je suis en rapport constant maintenant encore avec lui, parce qu’il souffre beaucoup… il souffre beaucoup.”

Ah ! diable, c’est bien vrai, mon Jeannot : qu’il est dur d’assassiner sa prochaine.

(Pour rappel : chaque année, en France, entre 100 et 200 femmes sont assassinées par leur conjoint ou ex-conjoint.) }

~ ~ ~ Vendredi 2 mai 2025 ~ ~ ~

{ 1- À une heure de vélocipède du centre de Lyon, à la lisière ombreuse d’un bosquet et au balcon d’une vaste prairie, plaisamment exubérante en cette période, une table et des bancs de bois m’attendent, qui me font office de bureau des champs. Avec mon cartable, mes carnets, mes livres, mes crayons et même mon ordinateur, je tâche de m’y rendre, parfois dès l’aube, quand les saisons s’éclaircissent, quand le thermomètre se déraidit, quand le ciel le veut.

{ 2- C’est un endroit à la douce géométrie dont mon œil, au premier jet, considéra qu’il était de proportions idéales, et qu’il serait sans doute un bon asile pour ma lassitude d’être en société comme pour ma soif d’apprendre.

{ 3- Au printemps, j’y suis généralement accueilli par une couronne de chants que des piafs sentimentaux déposent sur mon crâne, et par diverses cohortes d’insectes qui, tels des collégiens envoyés en stages d’observation, viennent à ma table pour considérer distraitement l’illusion de métier à laquelle je m’adonne. Ainsi, ce jour-là, cet entreprenant spécimen de malacosoma neustria, qui fut parachuté jusqu’à moi depuis les frondaisons par la haute autorité des bourrasques.}

~ ~ ~ Samedi 3 mai 2025 ~ ~ ~

{ 1- Hier, sur ma table d’étude et dans mon bureau des champs, je ramenai à moi le poète Lucien Becker (1911-1984), un vieil ami que j’avais injustement laissé s’ensommeiller sur les rayonnages de notre bibliothèque. Aujourd’hui, nos retrouvailles se prolongent, aux lumières croisées d’un mémoire de maîtrise de Lettres Modernes que lui consacra en 1996 Liliane Bodin (Lire Lucien Becker), et du volume, à tout point de vue carré, que “le veilleur de notre présence au monde” Gaston Puel lui dédia en 1962 dans la fameuse collection “Poètes d’aujourd’hui” de Pierre Seghers Éditeur.

Deux pièces éminemment précieuses, car en dehors de ce site qui fournit aussi quelques clés à leur sujet, la vie et l’œuvre de Lucien Becker sont remarquablement peu documentées. Peut-être parce qu’il a été de ces poètes qui, d’une certaine façon, écrivent déjà depuis la mort, depuis l’absence, depuis le grand éloignement à venir. Son art tout entier aura consisté à faire détachement, à camper en éclaireur derrière l’horizon – comme toute vie bue. De la pierre, il semble avoir fait son unique coup – cet état minéral auquel l’écriture se rend et se réduit, et auquel le corps lui-même bientôt se rendra et se réduira.

{ 2- La mort, Becker l’a vue presque d’entrée s’infiltrer dans son camp. Il y a eu celle du père, mort au front quand il avait 2 ans, et qui l’a déchiré à jamais de la terre lorraine qu’il aurait dû travailler. Et puis, dans l’enfance encore, il y a eu celle de ce cheval, foudroyé à ses côtés dans un champ où il cueillait des centaurées, puissant étalon retiré des registres du vivant dans le fracas subit d’un éclair.

Comme tout être humain, Becker s’est senti enveloppé par l’ombre de la mort ; et c’est comme si, depuis l’écriture, depuis le poème, il avait choisi – si tant est qu’il entre un quelconque choix dans ce genre de manœuvre – de s’enfoncer, de se fondre en elle. Parade radicale et dérisoire, parade fatale mais, en fin de compte, en toute fin de compte, vitale, sans doute. “L’emprise de la menace est si forte que par le mouvement qui l’en dégage, Becker se précipite dans son giron”, écrit Puel. “Il n’est plus en face du risque comme un vivant prêt à l’affrontement : il est mort.”

{ 3- Engranger beaucoup, redistribuer peu : telle pourrait être la morale d’écriture de Becker. Pas par avarice, non : par souci du butin juste, du trait bien fléché, de l’économie qui fait richesse.

Et puis il y a l’amour, Rien que l’amour, comme seule et unique puissance d’expansion dans une vie de retrait : “le lieu du ressac”. Un acte liturgique dans le désert ; le sacré qui s’invite dans la course vers le néant.

“Il n’est pas lancé aux trousses du possible, il n’est qu’un homme au centre du donné”, écrit encore Gaston Puel. Lucien Becker, poète témoin, et donc sans morale : observer, consigner, voilà tout ce qui est, tout ce qu’il faut. C’est ainsi que peut prendre le travail de greffe au monde ; même si le monde meurt entre nos mains et sous nos yeux. }

~ ~ ~ Dimanche 4 mai 2025 ~ ~ ~

Par ce jeu de ricochets auquel engage bien souvent l’amour de l’étude, Lucien Becker me renvoie vers Jean Rousselot (1913-2004), grande figure d’homme juste et honnête qu’il faudrait redécouvrir, et vers sa contribution au volume sur Pierre Reverdy également publié par Seghers, en 1951. Je parcours notamment les lignes qui suivent au matin, accoudé à mon autre bureau en open space – encore une table, et encore des bancs de bois, fichés cette fois-ci dans le sol meuble et riche de l’île Barbe, à vingt minutes de coups de pédale de la maison.

“(…) d’année en année, le poète s’est de mieux en mieux situé par rapport à ce réel qui l’a expulsé et qu’il s’efforce de dominer : il ne l’a pas rejoint, il ne s’y est pas fondu ; il est toujours “prisonnier entre les arêtes précises du paysage et les anneaux des jours” ; mais il ne s’est pas davantage élevé à perte de vue au-dessus de la ville de pierre et des hommes incompréhensibles ; il est à mi-hauteur, surplombant les toits qu’il traverse du regard parce qu’il a de bien meilleurs yeux que la majorité des vivants (“le monde vu d’un peu plus loin, sous un autre angle”) et, déjà, il sait qu’il n’aura pas attendu vainement de l’écriture qu’elle le sauve de l’écrasement :

“Ce qui me rassure un peu c’est que je pourrai toujours me retenir aux bords

Garder la rampe

Et laisser sur la terre un léger souvenir

Un geste de regret

Une amère grimace

Ce que j’aurai mieux fait…”

Vivre et mourir à mi-hauteur, à distance du surplomb comme de l’écrasement : voilà qui me semble être un bon plan.

Laisser un commentaire