Choses, formes, figures, silhouettes, ombres et lumières entrevues ; paroles sirotées ou bues d’un trait ; sons écoutés à la sauvette ; et diverses autres captures sensibles, effectuées par l’entrebâillement de portes qu’il nous prend de dérober, furtivement, dans les décors quelque peu broussailleux du réel.

~ ~ ~ Lundi 21 avril 2025 ~ ~ ~

{Déambulation autour de la crête du Brézème et du Mont-Rôti, Livron-sur-Drôme.}

{Joseph JOUBERT, Carnets (datés de 1779 à 1783), cité dans Alain Corbin, Histoire buissonnière de la pluie, Champs Flammarion, 2017.}

“Il y a, pendant la pluie, une certaine obscurité qui allonge tous les objets. Elle cause, d’ailleurs, par la disposition où elle oblige notre corps à se placer, une sorte de recueillement qui rend l’âme plus sensible. Le bruit qu’elle produit, en occupant continuellement l’oreille, éveille l’attention et la tient en haleine. Cette espèce de teinte brune qu’elle donne aux murailles, aux arbres, aux rochers, ajoute encore à l’impression causée par ces objets.

Enfin, la solitude et le silence qu’elle étale autour du voyageur, en obligeant les animaux et les hommes à se taire et à se tenir à l’abri, achèvent de rendre pour lui les sensations plus distinctes. Enveloppé dans son manteau, la tête recouverte, et cheminant dans des sentiers déserts, il est frappé de tout, et tout est agrandi devant son imagination ou ses yeux. Les ruisseaux sont enflés, les herbes plus épaisses, les minéraux plus apparents ; le ciel est plus près de la terre, et tous les objets, renfermés dans un horizon plus étroit, semblent avoir plus de place et plus d’importance.”

~ ~ ~ Mardi 22 avril 2025 ~ ~ ~

{1- Ce soir-là, dans le cadre de la série “Sur les docs” préparée et animée par Samuel Aubin pour l’Opéra Underground, on projette à l’Amphi de l’Opéra de Lyon le film Flacky & Camarades – Le cheval de fer. Soit 1h45 d’archéologie du réel, de reconstruction d’un passé pas si éloigné : la vie d’il y a 50 ans dans les corons et les houillères entre Lens, Sallaumines et Liévin. Passé qui, par convention, pourrait aisément être qualifié de “révolu”, comme aiment à le répéter les adeptes de l’anti-mémoire qui ne branchent leur pensée que sur les vents tournoyants de l’actualité – c’est-à-dire de ce présent bouclé, encagé, sans recul ni perspective, qu’on entend rugir sans discontinuer dans le monde qui se dit “informé”. Ce passé, il est pourtant simple de constater qu’il n’est pas près de dire son dernier mot ; en tout cas tant qu’il sera ainsi ressaisi, réanimé, recomposé, avec cette réceptivité-là, cette écoute-là. }

{2- Le passé, ici, c’est en l’occurrence cinq malles de pellicule qui dormaient dans une grange du Poitou. Toute une matière sensible récupérée au début des années 2000, puis patiemment dérushée et re-montée par le réalisateur Aaron Sievers : trente heures d’images et deux cents heures de sons captées entre 1976 et 1983 par des étudiant(e)s de l’Institut National d’Éducation Populaire encadrés par son beau-père, Pierre Gurgand – dont l’épouse, Marie-Jo Aiassa, figurait parmi les stagiaires. Après la mort de Gurgand, en 2003, Sievers s’est lancé dans l’agencement d’un gigantesque puzzle, assemblant sans les couper de longues séquences – conversations au bistrot, monologues face caméra, lectures de poèmes, répétitions d’une chorale, jeux d’enfants, reconstitutions de scènes du quotidien… Pour paraphraser Serge Daney à propos du cinéma de Jacques Rozier, ce tissage de plans “respecte tellement la durée que, du même coup, il respecte incroyablement ses personnages”. Cette durée, dans Flacky & Camarades, c’est ce qui permet de toucher du regard trois réalités au moins. Trois réalités qui, sans elle, resteraient à distance, irrévélées : la matière même du temps et des vies ; le tremblement commun qui, dans cette permanence restituée, unit ce temps et les vies qui le traversent et l’éprouvent ; et enfin les gestes de cinéma, eux aussi tremblés – et prodigieux de fraîcheur, de crâne timidité dans leurs tremblements mêmes – accomplis par les apprenti(e)s œuvrant derrière les caméras. }

{ 3- Ce que Sievers a trouvé dans ces pellicules, c’est ce qui constitue, dans sa teneur même, la mémoire : une trame trouée, irrégulière, faite parfois d’images muettes et de sons orphelins, de plans flous ou surexposés et d’autres au cordeau, de pleins et de creux. Et tout son jeu de cinéaste, c’est d’activer par le montage un autre jeu, épineux et nécessaire : celui de la remémoration. Tout son jeu, c’est de trouver des techniques de raccommodage, de provoquer des cristallisations grâce auxquelles, soudain, ces éléments épars se synchronisent, résonnent par sympathie. “Partout dans les rushes, j’ai vu des éclats de cinéma. Et je me suis amusé, en fait, à faire surgir des choses sur un terrain où Pierre et Marie-Jo n’auraient sans doute pas osé aller. Je pense notamment à tout ce qui, dans le film, est non-synchrone. Lorsqu’on visionnait les rushes ensemble, ils avaient du mal avec les images auxquelles manquait le son, ils disaient : “On ne va rien pouvoir en faire, de ça.” J’ai donc travaillé à des liens possibles… C’est ce qui m’a aussi permis de faire du cinéma : je pense par exemple à ces images muettes où l’on voit des Marocains chez eux, en train de servir du thé. Au début, je ne savais pas quoi en faire : c’était quand même étrange de faire un film dans lequel on ne donnait pas la parole aux Marocains. Mais finalement, je me suis dit que, justement, ce silence parlait, hurlait ce qui leur arrivait : le fait d’être ces déracinés et de se retrouver là, à travailler dans la mine. Je pense que créer ces liens-là, ces points de force, c’est faire du cinéma.” – Aaron Sievers, extrait de la conversation qui s’est tenue après la projection avec Samuel Aubin et le public de l’Amphi de l’Opéra. }

~ ~ ~ Mercredi 23 avril 2025 ~ ~ ~

{David Thomas and Two Pale Boys, I’m Alive!, live 2004}

{Dernier couplet de La Chanson du décervelage qui clôt Ubu Roi, Éd. de la Revue Blanche, 1900}

{Ceci est un modeste et branlant monument funéraire en l’honneur de l’Américain David Thomas (1953-2025) et de son groupe Pere Ubu – en souvenir, notamment, d’un beau soir inquiet et d’un concert tord-larmes et tire-boyaux à Vandœuvre-lès-Nancy, il y a trois décennies de cela (c’était en compagnie des two pale boys Andy Diagram et Keith Moliné). Où il nous sembla bien qu’entre ses mains, contre sa panse ceinte d’un tablier de boucher et juste en dessous de sa voix qui ululait de haut en bas, l’accordéon était à la fois une amulette de boxeur et un talisman de dompteur, un petit chien pris de secousses et un fauve affamé de lyrisme, un dispositif à remontoir destiné à mettre les esprits en spirale et une machine à découdre les cœurs, un pansement contre la monotonie et un accélérateur du bleuissement de l’âme. En bref : cornes-au-cul, c’était bath.}

~ ~ ~ Jeudi 24 avril 2025 ~ ~ ~

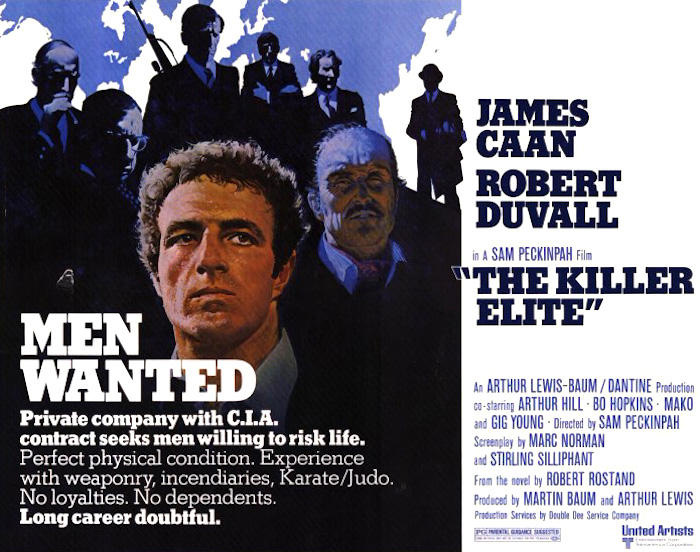

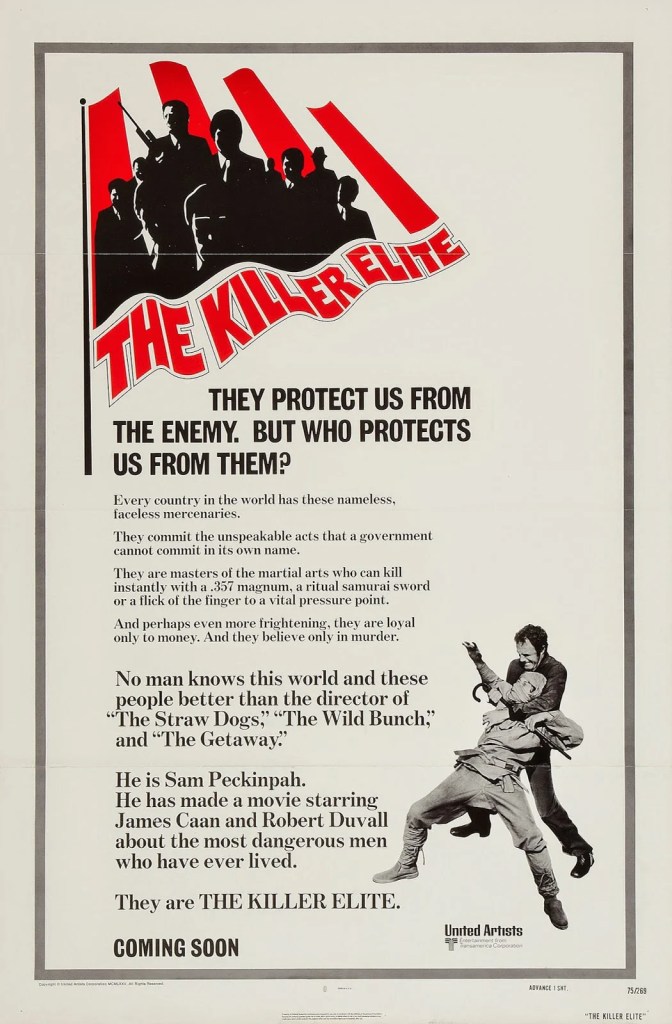

{The Killer Elite (1975) n’est clairement pas un point culminant dans ces reliefs accidentés et crénelés que forme la filmo de Peckinpah. N’empêche : même quand Bloody Sam, imbibé jusqu’au trognon, cocaïné jusqu’à l’occiput et speedé comme une Chevrolet 150 tuné1, fait dans le film de commande mineur téléguidé par les producteurs (avec incartades et embrouilles de rigueur), l’œil trouve toujours quelque bectance à se mettre sous l’iris. Il y a bien sûr les chatteries mâles de James Caan, ‘peccable comme toujours jusqu’au dernier poil de torse ; la partition angoissante-angoissée du faux-ami Robert Duvall ; un petit kit de formules, de dialogues et de situations qui vient enrichir ce bréviaire du parfait désabusé paranoïaque et cette peinture de l’Amérique en vaste étendue d’eau trouble dont Peckinpah aura été le dévoué contributeur ; et surtout, comme dans chacun de ses films et à rebours de son image (pas totalement usurpée, hein) de peintre et chantre de la violence aveugle, des scènes de répit/repos/ruminations/suspens d’une nonchalance assez insolente, où il se passe comme qui dirait que dalle et tout – comme chanterait Belin. Et ces plans-là, d’où émanent même parfois quelques vapeurs romantiques (mais pas trop ici, la relation entre James Caan et le personnage de l’infirmière jouée par Kate Heflin étant sacrifiée rapido-presto) font à mes yeux tout le sel de l’art peckinpesque – d’où que je tiens en particulière estime la fable country The Ballad of Cable Hogue, qui dans mon souvenir en est juteusement farcie.

Du reste, dans The Killer Elite, ce sont au bout du compte les scènes dites d’action ou d’affrontements qui sont les moins bichantes – les dix, quinze premières minutes, plutôt bien gaulées, n’appartenant pas réellement à ce registre, puisque tout les mène à celui, par définition plus expéditif et moins composé, de l’exécution de basses œuvres. Quant à la rencontre du troisième type qui se joue ici entre les pirouettes de ninjas et les fameux ralentis de Peckinpah (idée qu’on espère tombée de la bouffée délirante d’un crack du marketing plutôt que de l’esprit du metteur en scène lui-même), elle accouche de ratages pathéti-comiques assez intenses, à côté desquels même les scènes de combat de la série japonaise San Ku Kaï feraient figures de miracles chorégraphiques (En 1978, à l’âge pourtant peu pointilleux de 8 ans et demi, lesdits combats de San Ku Kaï devaient d’ailleurs m’arracher des rires nerveusement réprobateurs qui, au passage, marquent sans doute l’une de mes premières incursions dans la lecture critique d’images animées. Mais il était quoi qu’il en soit trop tard pour que j’avise Peckinpah de ne surtout pas s’aventurer sur ce terrain-là).

Reste que, dans la catégorie des films à re-découper selon les pointillés de ses préférences, The Killer Elite tient plutôt bien son rang et n’est pas le nanar redouté.

~ ~ ~ Vendredi 26 avril 2025 ~ ~ ~

{Premier visionnage de À vue de ney – Iyad Haimour sur la route des roseaux (2024), un film de Baptiste Frelat et Erol Gum qui suit ce grand musicien, luthier et passeur d’origine syrienne dans sa quête obsessionnelle du roseau idéal – celui qui, au bout d’un patient processus de fabrication, fera flûte, sera ney. On y perçoit là tout ce qu’il faut de regard alerte, de doigté poète, d’érudition sensible, d’exigeante et vulnérable modestie, pour que s’accomplisse par la seule volonté d’un homme une telle sublimation de la matière. C’est un film simple et juste sur des complexités et profondeurs de cet ordre, ainsi que sur le métier d’aimer, et on réentendra parler par ici, et surtout du côté de l’Opéra Underground.}

~ ~ ~ Samedi 26 avril 2025 ~ ~ ~

{Villeurbanne – non loin du quartier d’enfance}

La morale du soir, par Claude Melki dans le roman-photo

L’Amour c’est gai, l’amour c’est triste, tiré du film de Jean-Daniel Pollet (1971).

~ ~ ~ Dimanche 27 avril 2025 ~ ~ ~

{Villeurbanne, fin de partie}

* * *

- Notons ce clin d’œil follement astucieux au film Two-Lane Blacktop (Macadam à deux voies, 1971) de Monte Hellman, que Peckinpah admirait et qui fut précisément affecté au montage de The Killer Elite. ↩︎

Laisser un commentaire